发布时间:2018.09.14

发布时间:2018.09.14

阅读量:902

阅读量:902

鉴于目前政府投资基金多采用合伙型结构,合伙型基金的组织架构常见的为单GP合一模式,即基金普通合伙人和基金管理人系同一主体,包括但不限于单GP同股同权模式、单GP结构化模式;单GP分离模式,即基金普通合伙人和基金管理人系两个主体的情形也不在少数。

除上述单GP模式外,双GP单管理人模式(一GP同时担任基金管理人或由第三方担任管理人)或双GP双管理人模式,因政府基金监管或基金基石LP参与决策等各种因素的需要,也时常出现在政府投资基金的架构设计方案中。单GP模式比较常见且所涉及法律关系及法律问题比较简单、明晰,本文仅对合伙型政府投资基金采用双GP模式运作中所涉及的法律问题进行分析。

一、双GP单管理人模式的组织架构

2018年8月上旬,中国证券投资基金业协会("中基协")暂停了双管理人的私募基金产品备案。虽然上述政策仅系中基协的窗口指导意见,未发布书面文件,但是在中基协资产管理业务综合报送平台进行产品备案时提交双管理人的申请会存在困难。鉴于此,下面的分析基于双GP单管理人模式展开。

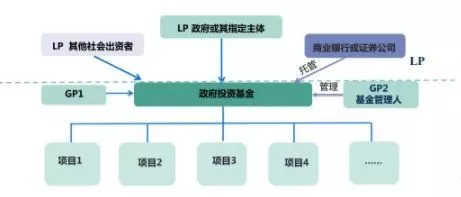

单管理人模式中第一类(自主管理),合伙型基金有两名普通合伙人,一名普通合伙人GP1为投资类管理人,专注于投资和研究等工作;另一名普通合伙人GP2为执行事务合伙人,担任私募基金管理人,主要负责募集资金、产品备案及信息披露等运营工作。具体组织架构如下:

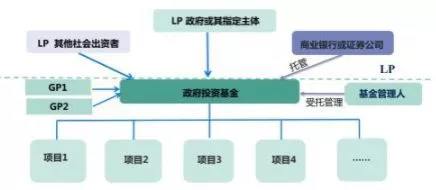

单管理人模式的第二类(委托管理),即合伙型基金的两名GP均不担任基金管理人,而由外聘第三方具备管理人资格的机构担任基金管理人。具体组织架构如下:

二、双GP组织架构的必要性

结合实务经验及笔者的理解,双GP单管理人模式的形成,背后可能存在各种动因,其中主要包括下述几类:

1政府出资主体参与基金管理事务的需求

机构投资人尤其是国有出资的投资主体,因国资监管需要,越来越希望参与到基金管理事务中来,从而实现投资风险的事前监控以及对基金投资领域的政策引导。政府出资主体通过其关联方,或通过设立子公司等各种方式,在已有的持牌GP(取得管理人资格)基础上,向基金再指派一名"政府系"的GP,从而形成了双GP合伙型基金的模式。政府出资主体指派的GP在基金的募、投、管、退及日常决策事务中代表政府出资主体利益发声。

2基金基石出资人的要求

在有些政府投资基金中,基金管理人已提前被锁定,但是,该基金的基石出资人对本基金的募集、设立影响重大,因此,此类基石出资人一方面作为LP对基金出资,另一方面,也希望以GP身份参与基金的决策及管理费的分配。

3基金的"通道"需求

由于私募基金管理人登记的趋严,管理人登记门槛越来越高,时间周期也渐长,这使得政策上有时间要求的政府投资基金,在政府出资主体或社会出资主体取得私募基金管理人资质之前,亟需借助其他已登记为私募基金管理人的机构作为"通道",完成资金募集以及项目投资。

1单GP合一模式的权责一致性

根据《合伙企业法》第67条规定,有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务,合伙企业的经营管理由普通合伙人负责。因此,在一般的有限合伙制基金结构中,基金的普通合伙人即为执行事务合伙人,执行事务合伙人即为基金管理人,三者合而为一。就责任承担而言,单GP合一模式下,基金管理人要对基金债务承担无限连带责任。从利益分配角度来说,基金管理人作为执行事务合伙人,可以根据合伙协议约定取得执行合伙事务的报酬——管理费;同时其作为普通合伙人,可以根据合伙协议约定的比例分配利润——投资收益。而基于执行事务合伙人对有限合伙企业的主导作用,管理费的费率、利润分配比例往往是倾斜于执行事务合伙人的。

上述分析可知,在单GP合一模式下,基金管理人的收益与其承担的责任是相对应的。权责一致之下,基金管理人既有追求高收益的动力,又有重责的顾虑,能够比较好地实现基金收益与投资者保护的平衡。

2双GP模式存在的比较优势

首先,有利于引入专业的基金管理人。按照中基协现行的监管思路,管理人必须与GP存在关联关系,因此,之前通过单GP与管理人分离模式可以实现的功能,在政府出资主体或其他基石出资人也希望以GP身份参与基金管理的情形下,外聘的专业基金管理人就需要自行或通过关联方以GP身份参与基金的设立。

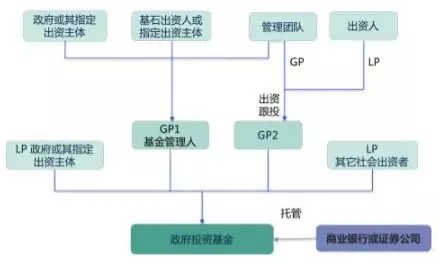

其次,双GP模式在解决管理团队的跟投及激励管理团队方面,具有一定的优势。传统的单GP模式下,管理团队的跟投往往采用团队成员出资入股投资项目,并统一由团队负责人挂名代持的方式。双GP模式下(参考下图),管理团队与其他基石出资人作为GP1的股东,组建基金管理人GP1,参与管理费的分配;同时,为加强管理团队对基金的责任,管理团队又作为基金管理人GP2的普通合伙人,穿透后对基金承担无限连带责任。另外,管理团队在GP2的架构中,与其他出资人对基金进行跟投,享受基金超额收益的分配,直接解决了管理团队跟投的问题。通过这种方式,管理团队同时对基金管理人、普通合伙人进行出资,管理团队既能获得管理费,又能直接享受收益,对管理团队的激励效果比较好。

四、双GP模式存在的法律问题及合规风险

1非管理人GP的合格投资者要求

根据中基协资产管理业务综合报送平台的填报信息显示,如一只基金产品中同时有两个GP(A、B)均取得私募基金管理人资质,在平台中也只能选填一方为基金管理人,即该基金产品只能备案在其中一个管理人名下。若选填A为私募基金管理人,B为GP,则A可豁免适用合格投资者的相关规定,B能且仅能充当投资人的角色,且应符合合格投资者的相关要求;如B同时在其他基金产品的资产管理业务综合报送平台中被选填为基金管理人,则B仅在该其他基金中享有豁免权。

从上述规定来理解,双GP模式中担任非管理人的GP即便取得私募基金管理人资质,但因其在该只基金中不担任基金管理人,不得豁免适用合格投资者的规定。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条,作为合格投资者,应满足最近一年度净资产不低于1000万元,认缴有限合伙基金的出资份额不低于100万元的门槛要求。

2双GP的职责划分

双GP基金产品在备案时,如前所述,仅能登记一方为基金管理人,或两个GP均不担任管理人,而委托第三方进行管理。对此类基金的备案,另一个需要重点关注的问题是,如果其中一个GP担任基金管理人,另一个GP担任执行事务合伙人,两个普通合伙人均执行合伙事务,则需要在基金合同中明确约定两个GP的职责划分。在备案过程中,中基协可能会对上述双GP的职责划分问题提出反馈意见。

3已备案产品变更管理人的问题

前文笔者提到,实务操作中设计双GP单管理人模式的其中一个出发点可能是尚在办理私募基金管理人登记的机构,亟需在取得牌照之前募集资金、投资项目,因此迫切需要借助已存的私募基金管理人作为"通道"。

那么,在此类基金产品完成备案,且该基金的某个GP完成私募基金管理人登记后,基金产品是否可以办理管理人变更,将该产品备案到取得管理人资质的GP名下呢?根据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》及相关监管要求,目前新登记私募管理人申请备案的首只私募基金产品应当是该管理人自主发行的产品,对于首只产品类型为"顾问管理型基金"的,中基协暂不予办理备案。参照笔者向中基协获得的窗口咨询意见,之前未持牌的GP在完成私募基金管理人登记后,可以将该只基金变更备案至其自身名下,但是该只基金不得作为其自主发行的首只基金产品。受限于"私募基金管理人自取得管理人资质后6个月内,尚无首只产品备案的,该管理人资质将被注销"之规定,之前未持牌的GP在完成私募基金管理人登记后,即使已将基金变更备案至其名下,其仍需要在6个月内另外自主发行一只基金产品。

4GP与管理人分离问题

从近期中基协Ambers系统所反馈的信息来看,对于合伙型基金,如果管理人与普通合伙人不一致的,系统要求上传管理人与普通合伙人存在关联关系的证明文件。此处所指的关联关系依据《企业会计准则第36号》来认定:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。同时,若普通合伙人系由基金管理人高管团队及其关键岗位人员出资的,也可认定两者存在关联关系。

在双GP单管理人模式中,若管理人与基金的任何一个GP都不存在上文所列关联关系的,将无法备案成为该基金管理人。上述监管要求一方面旨在抑制无资质的GP借"通道"发产品,另一方面也可限制那些仅收取管理费用,但对基金不承担无限连带责任的机构成为管理人。笔者认为,这一措施对政府投资基金的影响不大,从各地方政府投资基金所发布的基金招募方案来看,拟申请政府投资基金出资的基金发起人,通常都需要在当地注册基金管理人,该管理人未来往往也是拟设基金的GP。

5避风港条款的突破

根据《合伙企业法》第68条之规定,有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。

有限合伙人的下列行为,不视为执行合伙事务:(一)参与决定普通合伙人入伙、退伙;(二)对企业的经营管理提出建议;(三)参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所;(四)获取经审计的有限合伙企业财务会计报告;(五)对涉及自身利益的情况,查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料;(六)在有限合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼;(七)执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼;(八)依法为本企业提供担保。

上述条款被认为是有限合伙人的避风港条款,即有限合伙人从事前文所列八类行为,不会被认定为执行合伙事务,有限合伙人仍以其出资额为限,对合伙企业承担有限责任。但如果政府出资主体或其他基石投资人,出于参与投资决策的考虑,通过其关联方或子公司成为该有限合伙企业的GP,实质性参与有限合伙企业的管理事务,必然会超出《合伙企业法》第68条的行事范畴。这一做法是否会导致政府出资主体或其他基石投资人,对有限合伙企业承担无限连带责任,笔者对此存有疑虑。