发布时间:2018.07.17

发布时间:2018.07.17

阅读量:1239

阅读量:1239

摘要

2016年特色小镇政策从浙江开始扩散至全国。本文梳理了特色小镇政策的缘起和内涵,辨析了其基本概念,总结了国家首批127个特色小镇在空间分布、经济发展、人口就业及建设用地等方面的基本特征,继而结合近两年各地特色小镇建设的实践情况,指出特色小镇建设应避免不切实际、房地产化、生产力资源被逆向配置等问题。特色小镇建设要因地制宜,处理好与城镇体系健康发展的关系。同时,文章对特色小镇政策的延伸意义做了探讨,指出特色小镇是小城镇全面发展的触媒,是新型城镇化发展的新路径,是新一轮改革的重要载体。

1 特色小镇政策的缘起

2008年全球金融危机之后,浙江省的产业投资额不断下降,尤其是2014年前后下降得更为明显,传统产业转型升级的压力巨大。2014年7月,时任浙江省省长的李强首次提出特色小镇的发展建设问题,之后浙江省政府组织研究力量对特色小镇展开了深入调研。调研之后的结论是"特色小镇的建设落地要以产业的有效投资来推进产业的经济转型"。因此,浙江省特色小镇政策最早的出发点是以促进产业发展为核心,是经济转型的产物,承担着产业升级与转型的重任。

2015年初特色小镇被写入浙江省政府工作报告,时任省长的李强多次公开提及特色小镇建设问题。2015年4月,浙江省人民政府发布《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》(浙政发[2015]8号),明确定义了"特色小镇是相对独立于市区,具有明确产业定位、文化内涵、旅游和一定社区功能的发展空间平台,区别于行政区划单元和产业园区,每个特色小镇规划面积一般控制在3平方千米左右,建设面积一般控制在1平方千米左右,产业定位聚焦在信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造等支撑我省未来发展的七大产业,全省重点培育和规划建设100个左右特色小镇,在土地和财政政策上予以支持"。6月4日,第一批浙江省省级特色小镇创建名单正式公布,全省10个设区市的37个小镇列入首批创建名单。

2015年底,以习近平为核心的中央主要领导针对浙江省的特色小镇建设经验相继作出批示。批示明确指出:"特色小镇、小城镇建设大有可为⋯⋯要将特色小镇建设作为促进供给侧结构性改革的抓手,走出一条新型小城镇之路⋯⋯但也要避免东施效颦、一拥而上。"

2016年2月5日,国家发改委就新型城镇化与特色小镇的有关情况举行发布会,介绍了浙江省和贵州省的特色小镇建设经验。2016年7月20日,住建部、发改委和财政部三部委联合发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》(建村[2016]147号),决定在全国范围开展特色小镇培育工作,计划到2020年培育各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇1000个左右,引领带动全国小城镇建设。

10月8日,国家发改委发布了《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》(发改规划[2016]2125号),提出建设美丽新型特色小(城)镇、有机对接美丽乡村建设、促进城乡发展一体化。10月10日,住房和城乡建设部会同中国农业发展银行发布了《关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知》(建村[2016]220号 ),提出以转移农业人口、提升小城镇公共服务水平和提高承载能力为目的的基础设施和公共服务设施建设;为促进小城镇特色产业发展而提供作为支撑平台的配套设施建设;优先支持贫困地区。

2017年1月24日,住房和城乡建设部会同国家开发银行发布了《关于推进开发性金融支持小城镇建设的通知》(建村[2017]27号),将金融支持的重点进一步拓展到小城镇宜居环境塑造和传统文化传承的工程建设方面。2月8日,国家发改委联合国家开发银行发布了《关于开发性金融支持特色小(城)镇建设促进脱贫攻坚的意见》(发改规划[2017]102号),提出将开发性金融支持特色小镇建设作为扶贫攻坚的主要工具之一。

至此,经过近两年的研究、实践和推进,全国各地特色小镇建设工作全面铺开,各省均制订了具体、细化的特色小镇建设行动计划,如新疆、山东和广东分别提出要培育100个特色小镇,云南提出要重点支持建设210个特色小镇等。

2 特色小镇与特色小城镇

特色小镇,从字面上解析就是具有一定特色的小镇,但特色小镇概念的扩散是源于浙江省的特色小镇政策。如前文所述,浙江省所指的特色小镇并不是行政意义上的建制镇,也非传统意义上的乡集镇,更不是产业园区,而是集产业、文化、旅游及服务功能为一体的综合性空间和平台,具有"小空间、大集聚;小平台、大产业;小载体、大创新;小样本、大示范"等特点,是浙江省探索产业结构转型升级的新载体。浙江省强调特色小镇要有六个方面的特色,即空间要小,产业要精,建设要实,体制要活,环境要美,政策要新。

在国家发改委《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》中,第一次从概念上界定了特色小镇和特色小城镇的差别。特色小镇主要是指聚焦特色产业和新兴产业,集聚发展要素,不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。特色小镇不但可以坐落在乡镇地区,也可以是城市的一个街区,还可以是城市周边的一块区域,更可以独立地分布在农村。特色小镇的核心是它是产业发展的一种新载体,特色小镇要有核心产业,要有文化内涵,要有旅游功能,要有社区成分。特色小镇政策是浙江省城镇化发展历史进程中的经验总结,是公共政策供给的创新尝试。

特色小城镇与特色小镇只有一字之差,在2015年之前,两者含义并无差别,后者可以理解为前者的简称。随着浙江省特色小镇概念的出现,特色小城镇与特色小镇的概念之间出现了分异。在国家发改委《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》中,特色小城镇是指以传统行政区划为单元、特色产业鲜明、具有一定人口和经济规模的建制镇。该定义强调了两者之间在空间载体上的差别性和行政建制上的差异性,弱化了特色小城镇作为产业载体的作用,而强调其是一个生活和生产和谐统一的空间单元。

从国家领导人的批示中,我们也可以进一步理解特色小镇和特色小城镇的差别。国家领导人在对浙江特色小镇考察报告的批示中明确将特色小镇和小城镇建设并列,这充分说明,国家领导人认为特色小镇和小城镇建设是两个概念,但又具有机统一的目标。特色小镇建设是新型城镇化内容的一部分,也是促进乡村地区人居环境改善的支点,是促进小城镇全面复兴的引路者。

因此特色小(城)镇除了须具备产业功能以外,还承载着文化与社会功能。如同张鸿雁教授所说:"特色小(城)镇的建设不仅具有现实的经济社会转型意义,更深远的意义在于创造个性发展的同时为一定区域社会的整体现代化创造了"均好性"发展的机制。"

至此,笔者认为,不必过于计较特色小镇与特色小城镇在语义间的细微差别,两者在实践中是辩证统一的,其根本目标是促进经济社会的转型升级,促进村镇地区人居环境的改善。因此,本文以下阐述将不再区分这两个概念。

3 首批127个特色小镇的特征

在各地推荐的基础上,经专家复核,由国家发改委、财政部以及住建部共同认定,2016年10月14日,国家公布了第一批127个中国特色小镇名单。需要注意的是,这127个特色小镇的评选对象是建制镇,与浙江的特色小镇概念有所差异。认识首批特色小镇的类型、分布、特征,有助于我们深入地研究和推进特色小镇建设。

3.1 基本特征

首批特色小镇分布于全国31个省、市、自治区和新疆生产建设兵团,数量最多的是浙江省,入选了8个,其次是江苏省、山东省和四川省,分别为7个,数量最少的是西藏和新疆生产建设兵团,分别为2个和1个,其他大部分省份为3 — 4个。

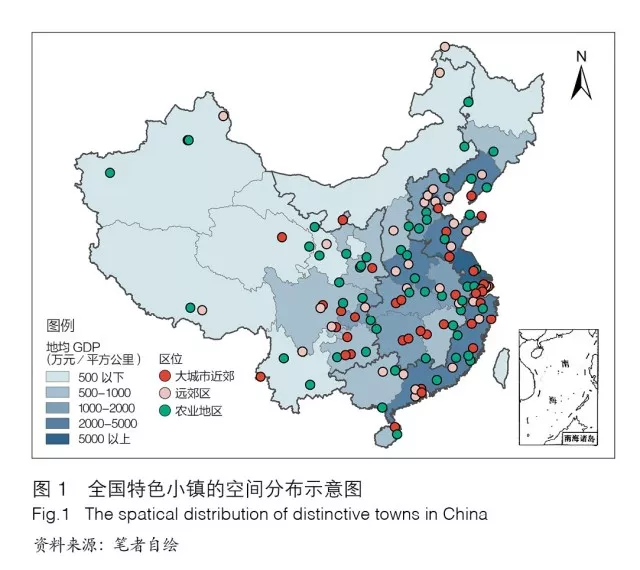

从地形特点上看,首批特色小镇分布较为均衡,平原镇、丘陵镇和山区镇各占了约1/3。从区位特点上看,位于农业地区的镇最多,占到了43%,其次为大城市近郊镇,占据30%,城市远郊区镇占比最少,为27%(图1)。从南北分布上看,大城市近郊的特色小镇在南方的分布要多于北方,而农业小镇在北方的数量要多于南方,但总体上并未表现出明显的规律性。

127个特色小镇在入选前就已经是光环满满。127个特色小镇获得的国家级称号达到241项,省级称号达到175项,平均每镇获得省部级以上称号达到3.28项。其中有87个镇是国家级重点镇,35个镇是全国特色景观旅游名镇(住建部和国家旅游局组织评选),24个镇是中国历史文化名镇(住建部和国家文物局组织评选),33个镇是全国环境优美乡镇(环保部组织评选)。

入选的特色小镇的乡村风貌和历史文化也有可圈可点之处。40%的特色小镇辖区内有国家级传统村落,81%的特色小镇有美丽宜居村庄(住建部组织评选)。

入选的特色小镇在市场主体建设方面已经有了一定的进展。超过半数(52%)的特色小镇已经开始了PPP(政府和市场资本合作)项目,有73%的特色小镇已经购买了市场化的服务项目。

3.2 经济发展

虽然社会一直在诟病"唯GDP论",但GDP指标仍然是当下最客观全面的经济指标。让我们来看看这些小镇的GDP分布特点。

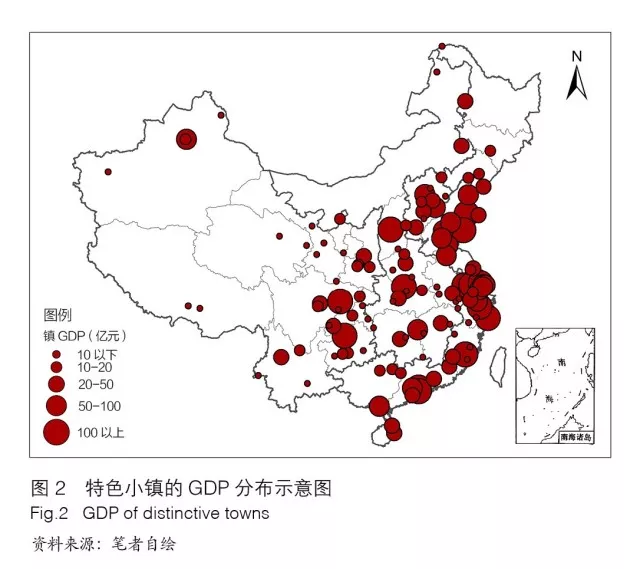

从总体上看,127个镇的平均GDP产出为45.06亿元(图2)。产出最大的是广东省佛山市顺德区北滘镇,高达494亿元;产出最少的仅有5200万元,两者相差近千倍。GDP产出较高的小镇主要聚集在沿海经济发达地区,但中西部一些镇的GDP产出也很大,比如贵州省遵义市仁怀市茅台镇(402亿元)和山西省汾阳市杏花村镇(151亿元)等,这些小镇的共同特点是,产业基础相对较好并有一定的历史传承。

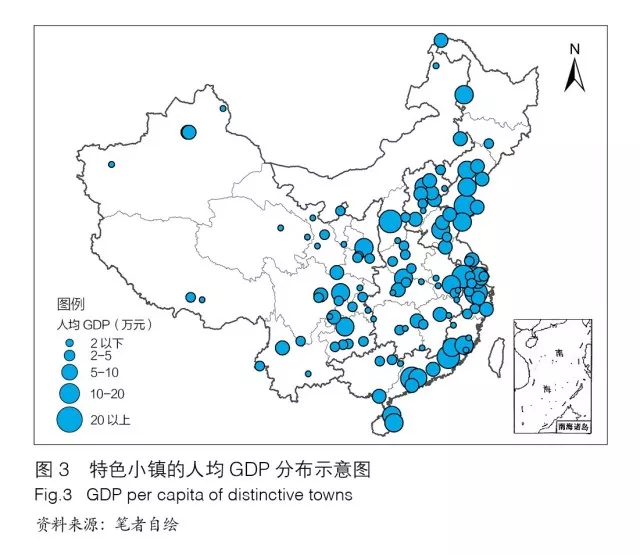

从人均GDP水平看,127个小镇的差距有所减少(相对GDP总量的差距而言),差距最低的只有4479元,最高的达到了41.65万元,人均GDP的平均水平为7.24万元/人(图3)。显然,GDP不是特色小镇评选的标准。

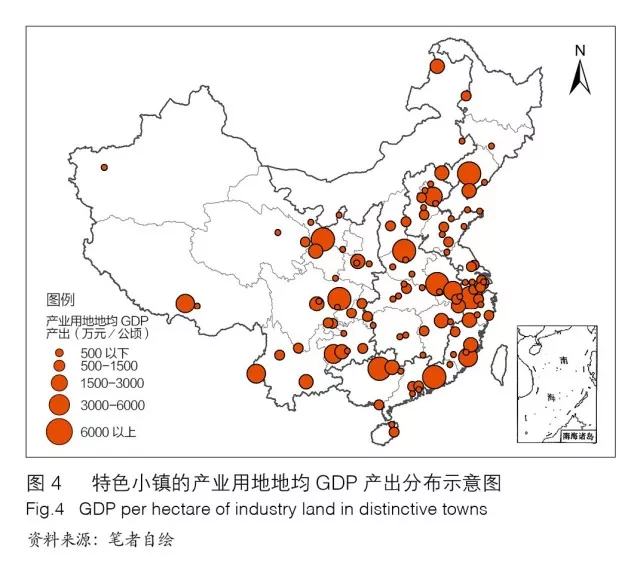

用产业用地的地均GDP产出作为进一步评价的指标, 分析GDP的产出效率。图4显示,在图2中原本密密麻麻的大圆饼(表征GDP总量)开始向各省散布开来。但是,东部省份特色小镇的用地产出效率并不占优势,甚至还处于劣势。可见,经济发达地区的产业转型升级之路还很漫长,即便入选了特色小镇,后续的产业功能调整升级还要继续。相反,中西部地区不乏亮点,辽宁、河南、甘肃、四川、贵州、广西等省有一些用地产出效率很高的特色小镇。

观察特色小镇居民的收入情况,可以看出差异依然存在(图5)。127个镇的居民收入均值为25362元,中位数是24744元(山东省淄博市淄川区昆仑镇),居民收入最高的是黑龙江省齐齐哈尔市甘南县兴十四镇,达到了76046元,而最低的只有3548元,前者是后者的21倍。

继续审视特色小镇的公共财政收入,其差距同样很大(图6)。收入最高的是北京市昌平区小汤山镇,高达73亿元;而最低的只有30万元,最高者公共财政收入是最低者的24333倍。尽管公共财政收入的均值是36744万元,但是中位数仅为7000万元,也就是说有一半的特色小镇公共财政收入小于7000万元。虽然7000万元的公共财政收入对于小镇而言已经不低,但是127个镇的本级公共财政收入占一般财政收入的比重只有41.86%,均值只有1.51亿元,中位数仅为4551万元(图7)。有24个镇低于1000万元。显然,还有很多入选的特色小镇在财政上存在困难,后续的建设还有很多难点需要克服。

从经济指标分析来看,首批127个特色小镇并不都是经济强镇,其特色主要还是体现在特色资源、特色产业和特色风貌上。但从提取到的更微观的信息来看,除个别小镇外,大部分入选的特色小镇尚未实现资源、产业、风貌的协调发展,补短板的工作任务依然不轻。

3.3 就业与人口

从镇域人口规模看,平均人口规模是5.71万人。除长三角、珠三角、山东半岛、川渝贵地区的大镇较多外,其他地区的人口分布较为均衡。镇域人口规模最大的是佛山市顺德区北滘镇,为28.81万人,最小的是西藏拉萨市尼木县吞巴乡,为2714人。

从镇区人口规模的分布特点来看,规律性不是很明显,平均人口规模是2.74万人(图8)。沿海地区和内陆地区既有人口大镇,也有人口小镇。沿海镇区人口规模最大的是浙江省乐清市柳市镇,为16.01万人,最小的镇仅有888人。内陆小镇的镇区人口规模最大的是新疆生产建设兵团第八师石河子市北泉镇,为9.74万人,最小的是西藏拉萨市尼木县吞巴乡,为300人。

从农村城镇化水平看,127个特色小镇的平均城镇化水平为46.22%,比国家城镇化水平低了近十个百分点。

特色小镇建设最关键的还是要解决居民的就业问题。从其就业分布的特征来看,长三角、珠三角、环渤海地区的特色小镇在提供就业岗位方面表现突出(图9)。就业规模最大的镇是广东省佛山市顺德区北滘镇,提供高达18.7万个就业岗位,而就业岗位最少的镇只能提供1010个就业岗位,127个特色小镇平均提供的就业岗位为26624个。其中,长江中游地区、西北地区和东北地区特色小镇的就业供给能力依然偏弱。

进一步分析特色小镇的就业人员构成,可以发现,除了为镇区人口提供就业岗位以外,特色小镇对周边地区的就业带动作用也比较明显,尤其在长三角地区和西南云贵川地区。127个特色小镇平均为周边农村人口提供就业岗位高达10385个,占全部就业岗位的39%。显然,特色小镇在乡村振兴过程中起到了非常重要的支撑作用。

但是,我们进一步分析特色小镇的主导产业情况就会发现,其主导产业吸纳的就业人口只占全部就业人口的47.9%。显然,特色小镇的主导产业尚不够清晰。

3.4 辖区与建设用地

特色小镇辖区面积大小不一。最大的是呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇,辖区面积为9384平方千米,最小的是黑龙江大兴安岭地区漠河县北极镇,面积为26平方千米,平均镇域面积为256平方千米。从空间分布特征看,长三角和珠三角地区的小镇辖区面积较小,湖北、内蒙古、西藏和新疆、云南等地区的小镇辖区面积较大。

特色小镇的建成区面积平均规模为6.68平方千米,但是呈现出较为明显的两极分化现象,即东部沿海地区的小城镇建成区规模普遍较大,而内陆地区的小镇建成区规模普遍偏小(图10)。建成区规模最大的是天津市滨海新区中塘镇,建成区面积高达56平方千米,而最小的镇只有0.24公顷。127个镇人均建设用地面积为244平方米,用地规模比较粗放。特色小镇的控规编制面积平均达到了11.31平方千米,是建成区面积的169%(图11)。

综观特征,入选的127个特色小镇之间明显的差异性,展现了我国各种类型的小城镇的特征。

4 特色小镇建设需要注意的问题

4.1 避免小镇建设目标不切实际

虽然国家领导人在批示特色小镇问题之初就提出"不要一哄而上",但在各省具体的实际操作过程中,一哄而上已成现实。目前几乎全国各省都提出了建设特色小镇的目标,大部分省份提出要在"十三五"期间打造100个以上的特色小镇。有些省份甚至在政策制定阶段就提出打造1000个特色小镇的构想(最终核减到100个),而没有顾及到本省的实际情况。从特色小镇的建设实践看,各省重视数量和规划,但忽视实际和谋划的情况比较明显。从127个特色小镇的基本情况看,各小镇的特色不够突出,依然主要关注土地资源和财政资源的获取,对自身特色尚欠缺深入的挖掘。因此,未来的特色小镇建设,关键仍在于对特色的挖掘,以及在发展特色的基础上巩固自身在全国乃至世界格局下的竞争力。这种特色不仅仅是产业特色,也包括文化特色、风貌特色、环境特色等。

4.2 避免小镇开发的房地产化

经过两年多的实践,特色小镇建设正在全国铺开。上至国家级银行,下至省级金融机构,都在加紧制定政策,支持特色小镇的建设和发展。各类房地产企业和资金也在向特色小镇转移,尤其是在大都市的近郊地区。房地产企业的进入为这些特色小镇带来了资金,但也让这些小镇面临被房地产经济绑架的风险,在资本面前失去特色营造的动力。特色小镇政策最初的目的是以产业为依托,寻求产业转型升级之路,虽然居住是小城镇不可或缺的功能,但过于房地产化的特色小镇建设对于供给侧改革和经济社会的转型发展,难以起到实际的积极作用,反而容易导致后期的"鬼城""鬼镇"出现。

4.3 避免生产力资源被逆向配置

由于中央的重视,各省、市政府更加倾力于建设特色小镇。城市中的优质开发资源也就有了向特色小镇投资倾斜的动力。这就导致特色小镇建设达不到供给侧改革的目的,而仅仅是在一定地域范围内资源的再分配,在某种情况下甚至降低了资源的投入效率。因此,特色小镇建设的重点要放在产业创新平台的搭建和制度及机制改革上,深入挖掘小镇的特色内涵,走出新型的小城镇发展之路。

4.4 小镇建设要注意因地制宜

浙江省的特色小镇建设启动较早,步伐较快。浙江省在分析了第一轮37个省级特色小镇建设出现的问题之后,未来将调整小镇的分类体系,重点支持科创小镇、高新小镇、金融小镇、高铁小镇、风情小镇和制造小镇[1]。但从全国首批127个特色小镇的功能类型来看,小镇特色类型分布不够均匀,旅游发展型小镇最多,占到60%以上,其次为历史文化型,占比超过40%,商贸流通型和民族聚居型小镇较少,约占10%(一个镇的类型可以有多种,可以重叠)(图12)。

特色小镇建设最基本的要求是要认识和挖掘小镇自身的特色资源和特色定位,走差异化的发展道路。虽然浙江省的特色小镇建设都对旅游景区建设提出了要求,但未必全国各地的特色小镇都要发展旅游产业,旅游之外的特色塑造对于小镇发展的意义更为重大。特色小镇建设和规划要紧紧围绕特色做文章,要与当地资源环境条件相适应,要重视功能的叠加。

4.5 处理好特色小镇与城镇体系健康发展的关系

小城镇是我国城镇体系中的重要一环,但是特色小镇的建设并不局限于建制镇,那么在固有的传统城镇体系中,又将出现新的空间板块—特色小镇。这种新的空间板块在整个城镇体系中将起到怎样的作用?与旧有的城镇体系是什么关系?特色小镇的规划建设能够起到提供产业创新平台的作用吗?这些问题在特色小镇规划和建设过程中需要认真思考。

5 特色小镇建设的延伸意义

在20世纪80年代改革开放初期,小城镇扮演了先锋角色,直接促进了我国经济体制的改革。本轮特色小镇政策缘起于产业结构转型升级,特色小镇建设的初衷是产业创新,是一种新的产业空间组织形式。但是,特色小镇由于其空间区位、管理层级等特点,天然地与小城镇密不可分,而后者是我国城镇体系中比较薄弱的一环,也是我国各项制度和城乡政策的交汇点。因此,特色小镇建设的延伸意义更为重大。

5.1 特色小镇是小城镇全面发展的触媒

从2005年的新农村建设开始,国家对乡村地区的人居环境改善越来越重视,唯独越过了小城镇这一环节。从国家领导人针对浙江特色小镇实践经验的批示来看,很重要的一条就是将特色小镇与小城镇并列,即特色小镇与小城镇建设是两回事。但为什么在批示中要提小城镇呢,很重要的一点是希望通过特色小镇建设的大势,进一步推动小城镇的全面发展。如同国家领导人批示中所说,要"走出一条新型的小城镇之路",从这个层面上看,特色小镇建设一方面促进了产业层面的供给侧改革创新;另一方面也要促进小城镇的全面发展,全面改善我国小城镇建设落后的面貌。

5.2 特色小镇开辟城镇化发展的新路径

中国城镇化在1980—1990年代走的是小城镇的、自下而上的、机制为主的发展路径。2000年以后,为了更有效地参与全球竞争,中国城镇走出了一条"大城市化"的发展道路。2015年以来,随着特色小镇政策的推进,产业和资本等资源被再次重新分配,小城镇将逐步得到更多有效的资源,从而改善人居环境,增加就业岗位供给,进而承载更多的人口导入,并持续为周边农村地区提供就业和兼业岗位。除了20世纪80年代的乡镇企业大发展阶段以外,这样的城镇化模式是过去我们所未曾关注的。因此,特色小镇建设将有效地提升小城镇服务周边农村地区的能力,提升小城镇链接城市的能力,并将催生一种新型的城镇化发展模式,抑或是走一条新型的小城镇发展之路。

5.3 特色小镇抑或是新一轮改革的载体

从历史的视角来看,小城镇层面的产业创新(乡镇企业)和人口管理(小城镇户口)制度创新,为我国的改革开放打开了一个窗口,为我国从计划经济向市场经济过度提供了一个柔性方案。在经历了全球化进程的洗礼之后,中国的改革渐次步入深水区。城市层面的制度改革常常因敏感而无法推行,在农村层面的土地制度等改革因涉及面广也难以推行。小城镇作为链接城乡的节点枢纽,是连通国家管治和地方自治的弹性层级,各方面改革均可尝试,可退可进,灵活性较大,且小城镇管理制度还不健全,有进一步重塑的空间。所以,在国家到地方层面的大力支持下,特色小镇建设要走出一条新型的小城镇发展之路,这一过程就是供给侧改革和其他方面改革的试验过程。如同时任浙江省省长的李强所说:"特色小镇生于改革,也只能成于改革,改革是特色小镇的灵魂,必须以改革创新精神全面推进特色小镇规划建设。"

特色小镇的建设、发展和研究才刚刚起步。